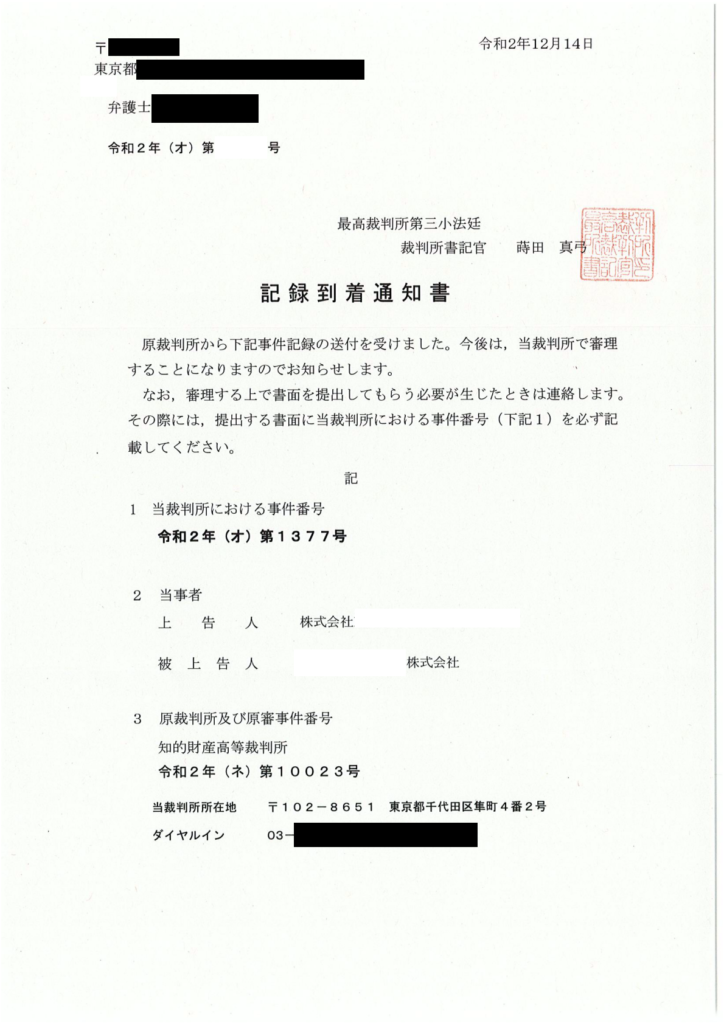

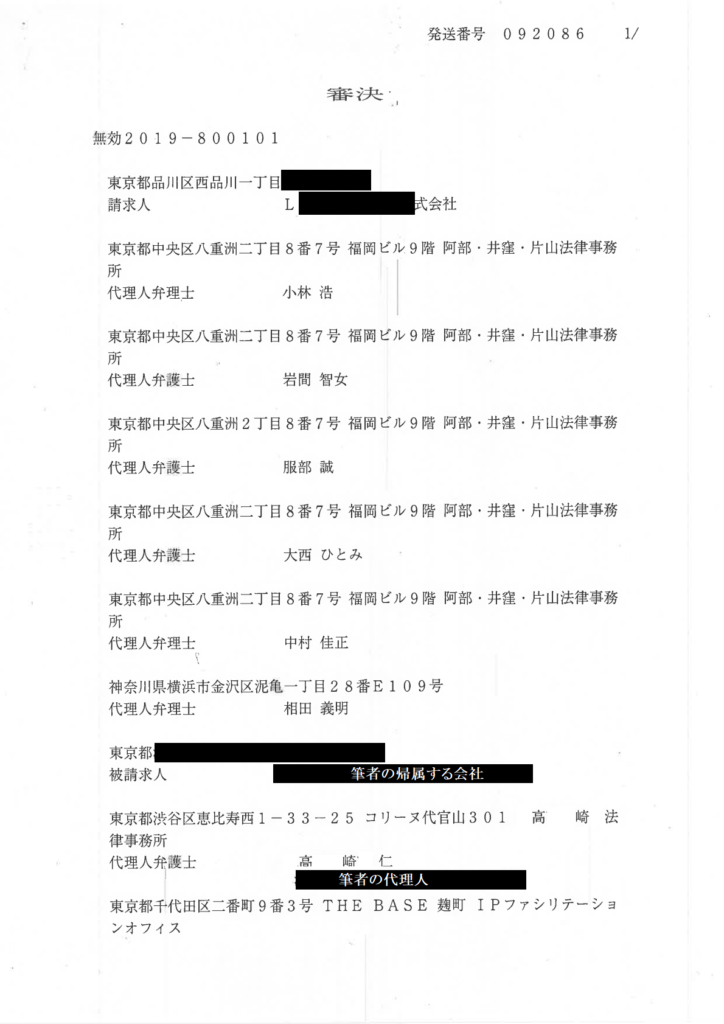

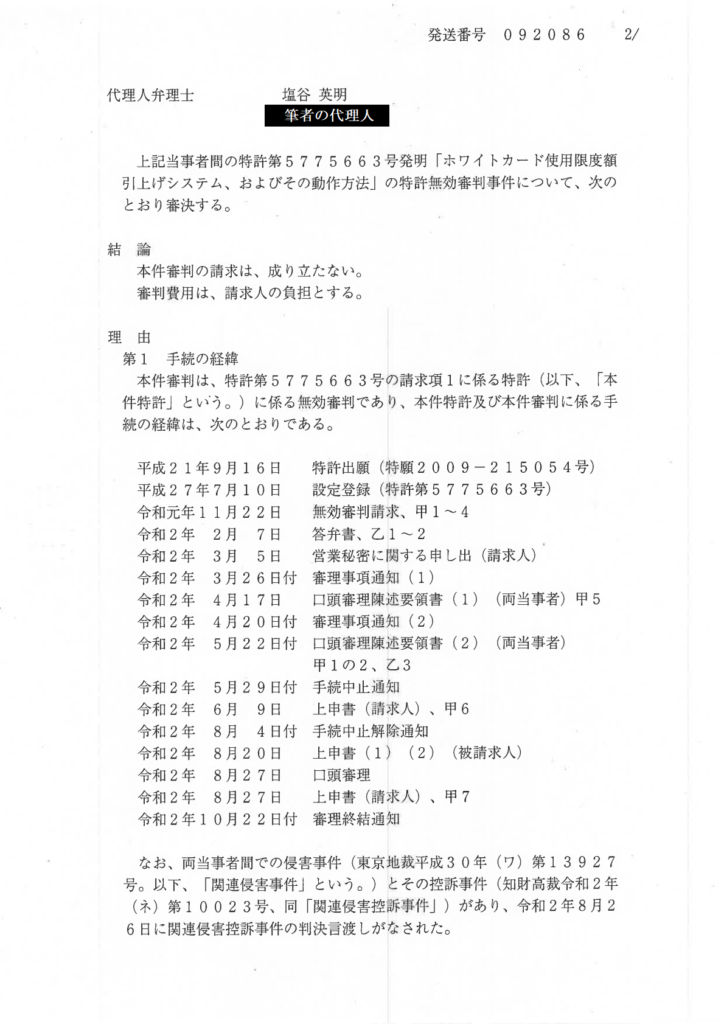

| 関東平野の典型的な冬の日らしくよく晴れていて気温が6℃清々しい。 この青空の中でパソコンい向かい今日は「記録到着通知書」のお話を書いてみる。 特許をめぐる裁判は地方裁判所に提起されるが判決に不満があると知財高裁に控訴し、控訴審判決でも不満が有る場合、最高裁判所に上告する事になる。 ただし面白い事に「上告」は知財高裁に上告書を提出する事となっており、知財高裁の判決が判示された日から14日以内に上告書を提出しなければならず、上告理由は50日以内に提出しなければならない。 この時に提出期日の厳守が当然求められるのであるが、上告の理由として「知財高裁での事実認定に誤りがあって判決に不満があるから上告する・・・」と言うような内容は全く取り合って貰えず、判決が憲法に違反する問題や判決そのものに齟齬や不備など違法性がある場合にのみ上告が認められる。 それらの事に合致する内容の上告であるかどうかを第一関門として知財高裁が担っており、上告書や上告理由提出日付を遵守しない場合や上告理由が憲法問題に及ばない場合は最高裁判所に上告書が送られる事は無く、形式的な不備として「知財高裁」で却下される。ちなみに知財高裁で取扱っている期間の事件番号は「令和〇〇年(ネオ)第〇〇〇〇号」となっている。 この様に第一関門を突破して初めて上告書が最高裁判所に送られるのであるが、最高裁判所に上告書が届いた事を原告ならびに被告に知らせる通達の事を「記録到着通知書」と言う。 記録到着通知書が届くと、正式に最高裁判所で取扱う事となり事件番号が「令和〇〇年(オ)第〇〇〇〇〇号」となる(但し上告書の場合であって上告受理の申し立ての場合(オ)では無く(受)となる)。 ここで重要な事だが、記録到着通知書が通知されて事件番号も決まり、第何号法廷で審理されるかも明らかにされるが、まだ最高裁で審理を行う事を決定している訳では無い。 ここから調査官が事前に吟味を行い最高裁で審理すべきかどうかを調査した記録と、一審二審の判決文を添えて上席の調査官の手を経て、最高裁法廷に委ねられる。 到着した上告が実際に最高裁で審理され逆転判決が判示される確率は0.1%にも満たない。 しかし、過去十年間の記録によると、決して0%ではないので、一審と二審の審理が不十分である事件が存在する事は決して否定されない。 以下記録到着通知書 |